समीक्षक: राजेश ओझा

ग्राम वा पोस्ट- मोकलपुर

जनपद- गोण्डा

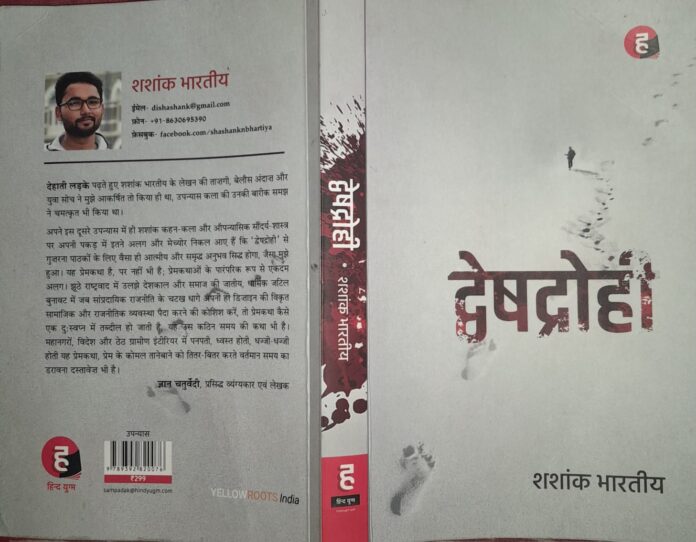

द्वेषद्रोही दो दिन पहले ही पढ़कर समाप्त किया है। ‘देहाती लड़के’ के बाद शशांक भारतीय का यह दूसरा उपन्यास है जो हिन्द युग्म प्रकाशन से आया है।

शशांक भारतीय मूलतः व्यंग्यकार हैं, लेकिन मन से संवेदनशील भी। चीजों को वे अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं। संवेदनशील मन सदैव वर्तमान की जांच-परख करता रहता है। अपने अद्यतन समाज की जिन्दगी और हर तरफ उठ रही त्रासद झंझाओं का संस्पर्श उसे व्यक्त करने को विवश कर देता है। शशांक जीवन के उन अन्धड़ों को महसूस करके उसका ना केवल यथार्थ निरुपित करने वाले अपितु भविष्य के लिए बेहतर रचनात्मक सुझाव देने वाले उपन्यास कार के रुप में अपने दूसरे उपन्यास ‘द्वेषद्रोही’ के माध्यम से आधुनिक उपन्यास साहित्य को नवीन तकनीकी बुनावट देने के साथ हिन्दी साहित्य में प्रस्तुत हुये हैं।

लेखक वर्तमान के बारे में संवेदित तो है लेकिन उसे व्यक्त करने की उनकी भाषा व्यंग्यात्मक है। वे शुरुआत में ही कहते हैं- “एक नजर देखकर अखबार वापस रख दिया। सारे सफे व्रत त्यौहार, राशिफल और जापानी तेल के विज्ञापनों से पटे हुए थे। कुछ मासूम सी खबरें भी थीं, जिन्हें पढ़कर आपको न कोई जानकारी मिलने का एहसास हो सकता था, न कोई निष्कर्ष बनाने की समझ आ सकती थी। उसमें चाय की टपरियों पर बहस करने के लिए, नेताओं के बयानों जैसी खोखली बातें थीं। मुझे पता था कि उसमें तारीख और जगह के अलावा कुछ भी सच नहीं छपता। मैं उसी अखबार में काम करता था।”

शशांक की दृष्टि सूक्ष्म और व्यक्त करने का कौशल तिलमिला देने वाला है। वे भारतीय राजनीतिज्ञों को घेरकर कहते हैं-” पढ़ाई-लिखाई का उसके जीवन में उतना ही महत्व था,जितना भारतीय राजनीति में विद्वानों का होता है।”

वे जब आगे एक प्रसंग में लिखते हैं- “बिजली के खंभे खड़े थे मगर तार वहाँ नही पहुंचे थे। वे शायद राजधानी से चलते-चलते हांफ गये थे।और रास्ते में किसी विधायक के यहाँ रुककर आराम कर रहे थे।”

या जब कहते हैं कि-

“मुझे अफसोस हुआ कि हाल में मैने मूंगफली के छिलके बिखेर रखे थे। द फ्यूहरर अभिनव भैया जो कमरे में धूल का एक कण नहीं बरदाश्त करते थे,उनके यूके जैसे फ्लैट को मैने यूपी बना रखा था।”

या जब वे कहते हैं कि “तुमको अगर साम्प्रदायिक हगास लगी है बाबू वीरेंद्र सिंह तो निकल जाओ मेरे रूम से। जाओ फेसबुक पर जाकर हगो।’

या जब वे आगे एक और संवाद गढ़ते हैं-

“नीरज ने इनायत को कमरे की चाभी दी और आगे चलने को कहा। पर्स में से सौ की पत्ती निकाली और नीचे से पास कर दी। यह भारत था। अंबेडकर को ये जानकर दुख होता कि गांधीजी अभी भी उनके नियम-कानूनों पर भारी पड़ते थे।”

तो यह सिद्ध हो जाता है कि शशांक शहद की चाश्नी में मिर्च के पकौड़े तलने के कौशल में दक्ष हैं।

सच बात तो यह है कि शीर्षक ‘द्वेषद्रोही’ ने ही सबसे पहले मुझे आकर्षित किया था। बिल्कुल नया शब्द। इसके पहले तक द्वेषद्रोही शब्द मैने नही पढ़ा था। उपन्यास ने प्रत्येक पृष्ठ पर अपने शीर्षक कि परिभाषित किया है। यह लेखक की सफलता है।

तीन मित्र एक गांव में उपस्थित होते हैं। जहाँ गाँव का भोलापन है और इसी गाँव की मेड़ों, बागों में वे अपनी मित्रता की मुहर लगाते हैं। जो बाद में अवसर पाकर अपनी ढपली अपना राग तलाशते देखे गये। इसी गाँव से शुरू होती है उन मित्रों की प्रेम कहानियाँ जिन्हे मंजिल नही मिली। ये प्रेम कहानियाँ, उपन्यास की मुख्य कहानी तो हैं लेकिन सहकथा के रुप में जो बाबू के राजनैतिक जीवन की कहानी चली है कभी-कभी वही मुख्य कहानी का भ्रम पैदा करती है।

गांव की सामान्य भाषा से महानगरों के उच्च शिक्षित अभिजात्य वर्गों तक की भाषा उपन्यास में है लेकिन जिस तरह से लेखक ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है वह अद्भुत है। शशांक ने मात्र अवधी भाषा को ही नही लिखा है। अवधी भाषा के भावों को भी चित्रित करने में वे सफल रहे हैं । जब वे लिखते हैं-सामने रखी पन्नी में से बोतल निकाली और सूंघते हुए कहा,”माल चपाका लाए हैं अंगद दद्दा..थैंकू!” तो यह जो शब्द ‘चपाका’ है,यह भाषा नही भाव है। इसी तरह जब वे लिखते हैं-

“चूल्हा चढ़ाओ चूल्हा! लंतरानी न पेलो।”

या जब कहते हैं-

“अभईं टेम है कानाराम जौन तू लल्लान हौ!”

तो लगता है शशांक ने अपनी भाषा को जिया है। उन्हें अपनी भाषा से प्यार है और उसे वे जीवित रखना चाहते हैं।

भाषा केवल सम्पर्क का साधन नही होती है, बल्कि वह पूरे समुदाय के इतिहास और उसकी संस्कृति का स्रोत भी होती है। जब एक भाषा लुप्त हो जाती है तो उसी के साथ उस सम्पूर्ण समाज की संस्कृति/ स्मृति का लोप भी हो जाता है। हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कई शब्द कैसे गायब हो गये, पता ही नही चला। शशांक मूल रूप से गोण्डा के हैं । जिस बोली-भाषा में उन्होंने बोलना सीखा उससे उन्हें प्यार है और उसे वे जीवित रखना चाहते हैं। जब वे चिढ़नू, सैनठ, लल्लान, चुनियाया, बतकूचन, तिना, उतिन-पुतिन,लबड़ू, कुकुरघंट, भगल, अबसी, सनेस जैसे शब्दों को अपने साहित्य की भाषा बनाते हैं, तब ऋषि द्विवेदी कह उठते हैं-

“मुझे शशांक के लेखन से इसीलिए प्यार है कि इनको पढ़ते हुए अपनी क्षेत्रीय खुशबू की मिठास साथ टहलती रहती है।”

वहीं अवनीश ओझा कहते हैं-

“शशांक भैया नए वाले लेखक में सबसे प्रिय केवल इसलिए नहीं है कि वे गोण्डा से हैं, प्रिय इसलिए हैं कि वे संवेदनाएं बरतते हैं। “

जीवन के यथार्थ को जीता यह उपन्यास जहां राजनेताओं एवं उनके वारिसों के चरित्र की व्याख्या करता है वहीं आज के समाज की कोढ़ जातिगत खेमे बन्दी और उनके तमाम विगलित रुपों को बहुत स्पष्ट रुप मे शशांक ने व्यक्त किया है। यहाँ केवल हिन्दू मुस्लिम की ही बात नही हुई है। यहाँ ब्रह्मण ठाकुर से चिढ़ रहा है तो ठाकुर ब्राह्मण को ठेंगा दिखा रहा है। वहीं हरिजन से ये दोनों बैर पाले हुए हैं। एक प्रसंग देखें-

“का पढ़ति हौ?”

“दलित साहित्य पर पीएचडी कर रहा हूँ।”

“दलित? इनपै सूदेन पै पीएचडी करति हौ। इन भोसड़ीवालेन पै का पीएचडी करै का है, यै सब तो लातेन कै भूत हैं पैदायशी चोर सारे।”

उपन्यास का स्त्री वर्ग बहुत विस्तृत ना होते हुये भी गम्भीर मुद्दों को अपने ढंग से प्रस्तुत करने में उपन्यासकार की मदद करता है।

उपन्यास के अभिव्यक्ति का स्वरूप और वाक्य विन्यास सर्वथा नया है। कुछ कुछ कविता जैसा। छन्द,लय से बंधे सृजन को ही कविता नही कहते हैं । जब भी कोई गद्य खण्ड समानांतर रुप से आपको प्रवाहित करना शुरू कर दे,तो वहां से कविता शुरू हो जाती है। आलोच्य उपन्यास में ऐसा लगभग महसूस होता रहा। शशांक के कहने की कला अद्भुत है। मैने यह उपन्यास मोह और दुलार से इसलिये पढ़ना शुरू किया था कि इसे मेरे जनपद के एक युवा ने लिखा था लेकिन बाद में उपन्यास ने इस तरह बांधा कि बिना समाप्त किए छोड़ ही नही पाया। यही शशांक की सफलता है।

लोकतंत्र के मुखौटे में छिपी भयानक सामंती सोच के साथ अधूरी प्रेमकथाएं टीस दे गयी। लिखने को बहुत बातें मन में घुमड़ रही हैं लेकिन अन्त में सिर्फ इतना कहूंगा कि आज हर गली से एक बच्चा बगल में स्टम्प दबाए हाथ में बैट लिए दिख जा रहा है, लेकिन उनमें तेंदुलकर बनने की सामर्थ्य एक आध में ही होती है। शशांक अपने दूसरे उपन्यास से ही लीड लेते दिख रहे हैं। बधाई उन्हें।